活動心得-文化議題的公共倡議

這一場活動,主題為“文化議題的公共倡議”,而整個議題聚焦在永續、影響力等。可以感受到永續的議題,跨了多個方向,從文化、設計、教育、組織管理…等等

活動直播

- Huanry 對廖新田館長提問 2:07:55

- Huanry 對歐陽藹寧營運長提問 2:11:38

活動訊息

- 活動主題:「文化議題的公共倡議」-跨域影響力系列論壇

- 時間:2021-08-22(Sun) 14:30 ~ 16:50

- 活動連結:活動頁面

活動內容

主持:吳介祥,台灣文化政策研究學會 常務理事

講者:黃俊達,台灣歷史資源經理學會 副秘書長

介紹了大稻埕社區歷史文化傳承的經歷。

講者:歐陽藹寧,REnato Lab 營運長

介紹了循環經濟,以租代替擁有,經濟成長與自然資源使用脫鉤,所有物品都是自然資源轉換,電子產品的回收狀況只有20%…等概念。

最後介紹了永續設計要考慮的三個點

- System:要考慮系統觀

- Collaboration:合作

- Patience:要耐心

Huanry的思考及體會

特別思考“經濟成長與自然資源使用脫鉤”這件事,是永續發展的重要考量。

有些物品,如環保杯,可以持續重複使用,隨著經濟的成長要喝的各種飲品增多,卻不會多需要杯子這樣的資源。

如果有些物品,如上面提的容器但不以重複用的形式而以回收的形式,則當經濟增加,使用率高時,必須加速回收。如果回收速度不夠快,則隨需求增高,可能造成社會製造更多容器。

Huanry 詢問講者,譬如電子產品,當壞掉時,自然資源還在,但使用價值已經失去,若要讓其回收,是不是會遇到成本過高而廠商不願意的問題?

講者提到,技術上這些電子產品要回收技術上可行,但因為需要人力,而人力成本會讓廠商不願意承擔,但轉移到用戶上,似乎實務上也有疑問。一些方式是讓電子產品可維修權回到用戶,但反過來會讓製造商可再次得到的利益會降低,最後增加的機會成本如嫁接到用戶上,是否能被接受?

講者:許恆愷,微亮計畫 創辦人

討論要如何找到自己最在意的社會議題,投身進入。找到願意長時間投入,3年、5年、10年,燃燒自己的熱情。

Huanry的思考及體會

如果要“永續”的投身某個倡議,除了要有激情以外,了解到自己在裡面可以獲得的是什麼也特別重要。所謂的獲得並不單指利益,而可以是心靈上或各種形式的獲得。若什麼都沒獲得,則很難支撐持續。

講者:廖新田,國立歷史博物館 館長

國立歷史博物館在民國107年閉館整修,而整修期間館,似乎管的營運便停止了,影響力也被停止了,而員工也面臨被解散的危機

全台,甚至是全球的博物館都有面臨相關的議題。

唯一的出路便是要走出館外。從窩在角落等食物來的蜘蛛,轉變成需要出去採蜜的蜜蜂。與各地博物館合作,並且產生了媒體影響力。

館長思考,原來的館藏等物件的意義,已經不僅是一些物體,而是與人的連結。而需要從這些連結去推廣館的價值。

Huanry的思考及體會

Huanry 問了館長是不是未來所有的館可以組成一種新的聯盟,而每個館提供其獨有的價值。

館長提了,實際上是相對困難的,每個館還是屬於公家體系,每個館的營運思路會不同。但對於一個館,實際面臨的是不得不轉型的過程,而過程中,保有原來館的初衷,並擴大了影響力,持續有回饋。對館的營運還是很重要。

未來包含博物館的空間及館藏的意義,將變化為連結人及及歷史的媒介,物理性的意義會降低。

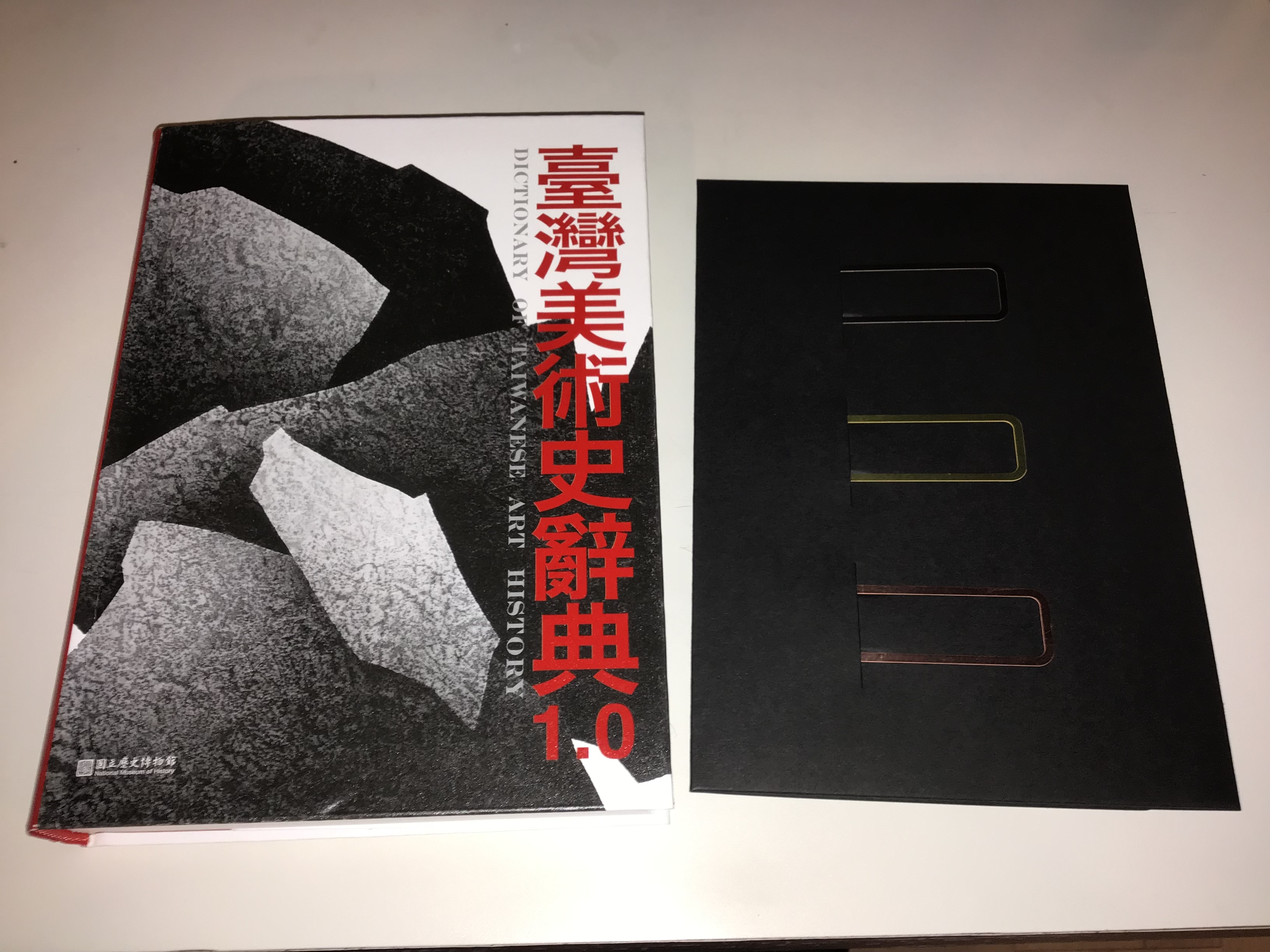

由於提問,館長送了Huanry 一本書